我与冯大同先生

我与冯大同先生

冯大同先生

上个世纪 80 年代初,我所在的一家大型国有企业与外国公司洽谈合作,我作为项目负责的工程师参加了技术和商务谈判工作。第一次谈判,除了技术标准、图纸和规范,谈判文件中的大部分内容对我来说仿佛是一部天书;我不明白进口合同中的价格条款和发运术语,也不清楚技术合同中对知识产权的界定,更搞不懂技术合作中所涉及的各种相关国际商业法律。晚上我把文件副本拿到家里,请教学过商法的父亲,他一个条款一个条款地给我解析。然后叹了口气说:今天你不过是知道了一点皮毛而已,国际商法是建立在深厚的法律基础功底之上,这些知识需要系统、专业地学习。虽然你已经是理工科毕业,但在经济、法律等社会科学方面,基本上就是个文盲。父亲给我开了一个单子,让我先自学。我按照父亲的指点借来了一些国际商法著作,有全国外贸院校通用教材的《国际商法》(沈达明、冯大同、赵宏勋合编),全国法律高等院校试用教材的《国际贸易法》(沈达明、冯大同合编)。这是我第一次知道冯大同教授的名字,了解到冯大同教授是对外经济贸易大学国际经济法系(现对外经济贸易大学法学院)主任,博士生导师。80 年代中,我从瑞典研修回国后,萌生了报考冯大同教授研究生的想法。80 年代报考研究生需要工厂同意、开介绍信才能报名;我找到主管厂长,结果被以“企业送你到瑞典研修,培养了你,首先要考虑为企业做贡献”为由而拒绝,那年研究生的报名就这样夭折了。我不甘心,又开始准备报考下一年的研究生,这次我没有找厂领导,而是直接通过上级主管局,开了介绍信,悄悄参加了考试。

1.初识先生

那年,我接到了研究生录取通知,义无反顾地离开了工厂,进入外经贸大学殿堂。入学的第一天,我见到了冯大同先生。他和我们交谈的时间并不长,但我感受到他那种深刻、儒雅、极富分寸感的风度和背后的人格力量。

我的导师冯大同先生,毕业于北京大学法律系,长期从事国际经济法教学与科学研究工作,是中国国际经济法学的创建人之一。他担任对外经济贸易大学国际经济法系主任、教授、博士生导师,国务院学位委员会法学评议组成员,中国法学会理事,中国国际经济法学会副会长,中国国际经济贸易仲裁委员会委员,香港国际仲裁中心仲裁员等职。1978 年中国实行改革开放后,国家在国际经济交往中法律人才呈严重不足;在冯先生的力主下,对外经贸大学在全国高等院校中首先创立国际经济法专业。1978 年开始招收研究生。1980 年,他参加联合国国际贸易法委员会,1986 年赴加拿大皇后大学法学院进行讲学和研究。冯大同先生著有《对外贸易仲裁》、《国际商法》、《国际资金融通的法律与实务》、《瑞典的法律与仲裁》、《国际经济贸易中使用的银行担保》、《技术贸易的法律与实务》等书,并合译了《出口贸易—国际贸易的法律与实务》、《C.I.F.与 F.O.B. 合同》等书,还主编了全国高等学校法学试用教材《国际贸易法》和《涉外经济法教程》,发表了《中国涉外经济合同法的基本原则与主要内容》、《关于解决投资争议的华盛顿公约的研究》等数十篇文章。

2.言传与身教

第一次上冯先生的课是大课,我们同中国开放城市商界精英班的老总们一起上课。上课铃声一响,可容纳二百多人的大教室一下安静下来,先生笑呵呵地捧着茶杯走上讲台。先生从合同的历史开讲,他略带广东口音的普通话,宽厚宏亮的嗓音,如磁石般吸引着下面的学生。先生博古通今,国政要是,商海沉浮,娓娓道来,在我们的脑海里把国际商贸坎坷不平的过去、充满希望的今天和闪烁着光辉的未来连接起来。先生是杰出的法学家,也是出色的经济学大师,他的研究涉猎国际货币、金融、财政、银行、投资、证券、期货、保险、运输以及企业管理中的财务、审计等广泛的经济领域;先生有很深的文学功底,在叙述典型的国际商业案例时,擅长用中国的古诗文旁征博引;时常还借用他喜爱的中国杰出的散文家脍炙人口的文章,并深得其中的神髓:精简、淡雅、隽永。课堂上不总是这样静如秋水,讲到他在仲裁时屡屡遇到中国一些公司在海外贸易中遭受的巨额损失,归结到现行中国外贸体制的种种弊端,先生会心痛,会气愤,声调提高了,语辞变得犀利。下课铃声响了,我们仿佛刚刚聆听了一场气势恢宏的交响音乐会,这是一种高层次的艺术享受。

1984年,孙维炎校长向冯大同先生(左)颁发国际经济法系主任聘书。

研究生小班上课的时候,先生给我们单独讲授国际贸易法、国际商法、海商法、国际资金融通的法律与实务、国际技术转让法等课程。1989 年隆冬的一天,铅灰色的云块在天空中奔腾驰骋,冷飕飕的风呼呼地刮着;路旁树木秃兀的枝桠,迎着北风,在寒流中摇曳;气温骤然降到零下15度。按照课程表,先生晚上7点钟要给我们几个研究生上票据法的课;我们知道那天下午国际仲裁庭开庭,先生有仲裁任务。仲裁庭在复兴门,而学校在东北四环;担心恶劣的天气和先生的身体,我们和系办主任商量,想把课改到第二天;但先生中午来电话说,他一定赶回来,绝不会耽误我们的课。晚上,我们几个研究生在教室里忐忑不安地等着先生。那个年代老师们还没有私家车。先生从仲裁庭出来,准备打出租车,可是那天天气不好,等了半天没有车;最后有一辆车到中日友好医院接人,把先生带到和平街北口。他跳下车,向几百米外的学校疾行。先生走进教室时,他嘴里、鼻孔里喷出来的团团热气在两鬓凝成了一层霜花儿,冻结在围巾四周。我们赶紧给先生倒上热水,知道他没吃晚饭,一个同学跑到教工食堂的风味餐厅买好饭端给先生。他把饭放在一边,说:先上课吧。那天晚上,先生给我们三个人上了两个小时的课,如同他上百人的大课一样认真,抑扬顿挫,丝毫没有马虎。

先生那时正当教学和科研事业的盛年,他在攀登于学术巅峰的时候,作为国际经济法系的系主任,还不得不应对繁琐的行政事物;但他仍旧坚持每学期给本科生上一门课,给研究生上四到五门课,并力求每一年写一本新书。先生的学术著作和论文是海量的,但他在具体的写作上却又万分小心;其自律之严,几乎到了苛刻的地步。在他完成新书《中国外贸法》的时候,我不忍看到他太过劳累,便自告奋勇,想帮先生做书中的校对等占用时间的繁杂事情,他婉言谢绝。先生坚持亲力亲为,从不支派研究生给自己打杂工。

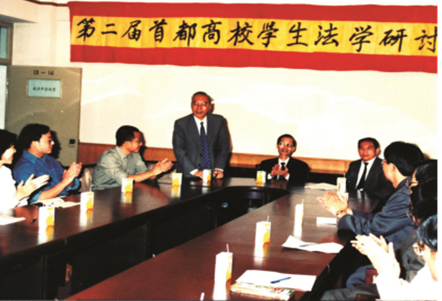

左图:1994 年 5 月7 日,在第二届首都高校学生法学研讨会上,冯大同先生与国际经济法学系师生在一起讨论。左起,系党总支王淑霞书记、焦津洪副教授、高西庆教授、冯大同教授、谭建业副校长、沈四宝教授。

右图:冯大同先生在研究会上发言。左一为高西庆教授,右一为沈四宝教授。

我曾问先生他著书有什么决窍;先生说:写书没有什么捷径,首先写书要有冲动,不到非写不可的时候,坚决不写。另外就是写书要有时间。对身兼教学、科研、行政数职的先生来说,这一条最困难。他的办法,一是牺牲自己的休息与寒暑假;二是“引被覆面卧,及寤,援笔成篇,不易一字,人谓之‘腹稿’”,指的是夜间万籁俱寂,先生躺在床上,人已经进入半寐状态,思维仍在自己的学术空间中遨游,思绪宛如蜿蜒的蔓藤,沿着提纲的构架攀爬、延伸。第二天一早醒来,提笔一挥而就。先生这种“援笔成篇,不易一字”的工夫肯定不是一日练成的,而且打腹稿的过程想必也十分艰辛。

3.循循善诱

研究生的第二年,在确定我的论文题目时,先生考虑我过去的产业经历,指导我写一篇中国产品责任法的论文。他还建议我到中国出口产品较为集中的江苏、上海、浙江、福建和广东地区考察。根据先生的建议,我赶往华东地区,先后到了上海、温州、福州和厦门,考察那里的民营企业和合资企业;走访了当地的政府、海关以及商检官员,收集了大批素材。我用了六个月时间,完成了我的论文《中国产品责任法与欧美法的比较研究》。 我把初稿递交给先生后,他又补充了两个关键问题,让我充实内容。答辩时,校内的答辩老师是冯大同教授,校外的答辩老师是赵承璧教授(时任国家外经贸部条法司司长)。答辩时,冯先生和赵先生提出一些责任法界定的原则问题,因为我做了充分的准备,比较顺利通过他们的询问和质疑,先生对我的论文做了高度评价。论文通过后,先生将我的论文推荐给《外经贸大学学报》(1992 年 4 月号)和《中国法律论文库》(1992 年 4 月发表),后来又被转载于《中国政治与法律》(1997 年第 5 期)。

从对外经贸大学毕业后,我在外经贸部条法司工作了一段时间。期间,先生又推荐我到中国有色金属工业总公司,参与有色期货贸易公司的建立。1992 年的一天,先生把我叫到他家里,问我今后的打算,我提出还是想在国际商法上继续深造,将来去中国国际贸易仲裁委做仲裁员。先生沉吟了一会儿,问我是否还记得加利福尼亚 Golden Rush 的故事,我说当然记得。那是在最后一次研究生小班上课,先生在课堂上给我们讲了一个故事:1848 年美国移民萨特在加利福尼亚的萨克拉门托附近发现了金矿;这一消息传出后, 美国沸腾,世界震撼。近在咫尺的圣弗朗西斯科首先感受到了淘金热的冲击:几乎所有的企业都停止了营业,海员把船只抛弃在港湾,士兵离开了营房,农民典押田宅,工人扔下工具,这股热潮一直席卷到圣弗朗西斯科北部的俄勒冈及南部的墨西哥。俄勒冈的一个小农场主在举国的淘金潮中,抱着发财的梦想,也卖掉了自己仅有的一处贫瘠的山丘牧场,筹措资金,跟随成千上万的淘金者涌向金矿发源地。四年以后,农场主怀揣辛苦挣得的美金,衣锦还乡时,才发现他卖掉的牧场上面已经矗立起高高的井架;那座原本属于他的山丘下面,蕴藏着一座巨大的金矿。先生看了我一眼,他分析说我有搞法律的人无法望其项背的三个优势:一是工科出身,对产业的技术规范和标准有清晰的理解;二是来自于大型企业,参与过企业管理,对中国的企业状况非常熟悉;三是做过企业的对外技术合作工作,对国外的产业技术状态有充分的了解。他缓缓地说:“人们在致富梦想的驱使下,追逐外在的财富;然而对自身俱来拥有的财富,很多人却视而不见。其实人的一生一直在舍弃,人需要学会舍弃;但是能够影响自己一生的东西不仅不能放弃,还要集中精力把它做到极限。”

我静静地听着,暗自思忖;先生修养这么高,他作为导师,对于自己的每一个学生必定是同样的关怀。也许因为我是研究生中的老大哥,因此才多一点接受先生的教诲和关照。更因为耳濡目染、潜移默化,自己为人做事,都受到先生的很大影响。先生对于我的恩情,首先是教我做人。

4. 忧国忧民 经纬天下

转年下来,我被新加坡共和国第一副总理,中国政府经济顾问吴庆瑞博士聘为他的助手和研究员,负责国际财团在中国大陆投资项目的技术评估和可行性研究,以及中国的产业政策和产业技术分析。去新加坡临行前,我到先生家辞行。先生那天特别高兴,他讲到国家产业技术的更新换代,论及十几年来的中国技术引进的教训,提起他仲裁中遇到的一个案例:

德国大众汽车是改革开放后第一个进入中国的,比较其他国外汽车公司,德国大众在中国的合资时间最长,在中国市场获得的收益也最大,但德国大众对于其合资伙伴——一汽自主产品方面的技术支持却相对最少。德国方面依靠动力总成战略,即在中国建立变速箱工厂全面掌控了一汽。这些整车中最重要的总成部件受到德国总部的严格控制,但在自主产品和技术上,德国大众几乎没有给予一汽支持。一汽大众为了获得新车型的延续都要付出昂贵的代价,每一次改型无不是花费重金才能得到。事实上,一汽大众对于德国大众来说无异于其在海外的“代工厂”。

“企业的灵魂就是核心技术。”谈到吴庆瑞博士这句名言,先生深有感触,他说,早在改革开放之初的1980年,吴庆瑞博士就向(中国)高层建言:中国要想在30—50年时间内赶上甚至超越欧美企业,不是没有可能,问题不在于资金,掌握核心技术是关键之所在。可惜的是,一些短视的官员和企业,急功近利,以牺牲自己市场利益的高昂代价,换取国外的一点点美元投资,但最终还是没有拿到关键技术,真正的鼠目寸光。在先生接手仲裁案件中,许多国内企业的自主开发技术水平远远落后于欧美国家,而大多数中外合资企业的核心技术基本上控制在外商手里。

最后,先生象送自己即将出门远行的孩子一样叮嘱我:“吴庆瑞博士是新加坡的经济之父,邓小平请来的政府经济顾问;他在中国的改革开放事业中,丰功至伟。你现在是吴博士团队的一员,能够在这样有远见、睿智的经济学家和伟人身边工作,是难得的机会,你要好好向他学习、请教。”

到新加坡后,我全身心地投入到中国产业技术投资项目的市场调研、风险分析、社会评价,以及项目的策划,论证及可行性研究;而先生身在万里之外,则一直密切关注着我的发展,令他感到十分欣慰的是:在吴庆瑞博士的指导下,我所负责和参与的涉及农业、林业、畜牧业、新能源、采矿业、信息技术、生物化工、环保工程、机械装备、公共事业、港口物流、医疗保健、生态旅游等领域的重点项目,采用了灵活的引进设计图纸、生产工艺、原料配方、技术诀窍的进口机制,立足于发挥中国自己的科技力量,其合作后的产品综合技术指标和性能,已经超过原来的欧美专有技术掌控企业。

人生的境界决定学术高度,以学术为生命,是一种人生境界。先生从事的专业是国际经济法。当踌躇满志的先生和沈达明老先生一道准备筹建国内第一个国际商法专业学科的时候,也就在这一年,中国的革命领袖发动了“文化大革命”。学校停课,校主要领导和部分教职员工被关押、批斗、殴打,校长李秋野被刑讯逼供、迫害致死;1969 年学校迁到河南固始县,师生们在农村参加劳动“改造”思想;整个国家在“革命”时期再也没人提过“国际商法”。

“文革”结束后,提出拨乱反正的口号;先生与沈达明老先生再次提出组建国际商法专业学科;但建立新的学科谈何容易?培训教材、历史资料、文献档案,一切都是空白。

先生白天黑夜地加班加点,阅读外文资料,和沈达明老先生共同完成了国内第一本教师和研究生的讲义《国际商法》。作为对外经贸院校的基本法律教材,它的影响力已经远远越过了校园的书斋,在处理无数起国际经贸纠纷的过程中发挥着重要作用。这本《国际商法》整整地影响了几代学子,为中国国际经济法学教学树立了一面旗帜。

先生的青年时代历经各种政治运动,长困囹圄,深受苦难;同时也造就了他的学识、深化了他的思维、磨炼了他的意志、鋳就了他的人格,使得他一登上讲台,就成了一名优秀教师。他逻辑思维严密,语言生动,教风沉着冷静,辅以他在仲裁中的一个又一个真实的国际经济法案例,使他的课具有色彩和魅力,上过他课的学生很快都成了他的追随者和崇拜者。

在外经贸大学的几十年间,他的教学生涯到达了巅峰,多次获得不同奖项, 80年代末又获得到最优秀教师奖的荣誉。他教书育人,培养出不少出色的国际商法、国际投资和国际贸易人才。改革开放后,他扩大了教学领域,几乎走遍了全国所有的省份,走进了无数的商会课堂;中国各个省、市、自治区的政界和商界都认识了一位苍苍银发、满脸笑容、学识渊博的冯教授,他真正是桃李满天下。他完成了一个从普通教师到国际著名的商法专家和资深的国际仲裁员的转变过程。他的口才与笔才都被毫不吝啬地用于他终生致力创建中国国际经济法的教学与研究。先生的编著或发展了国际法学教育的认识,或反思了中国国际经济法学改革的现状,或完善了中国的涉外经济法律,对中国的经济腾飞产生了深远的影响。

人们眼中的先生,不为外物所左右,不为荣辱所干扰,从不急躁发火,也少有慷慨激昂,总是在自己认准的学术道路上,奋然前行。先生做人已经达到了一种超然的境界。先生用他的行动证明:人生的境界, 决定着一位学者所能企及的学术高度。

5.永远的丰碑

1995 年 6 月 18 日,因一桩涉外经济案件,国家贸易仲裁委员会邀请冯先生飞赴穗城。在仲裁调查工作中,由于突发心脏病逝世于广州。逝世的前一天,他还在详细地分析案件,依然见解精辟,这是他为中国国际经济法学事业奉献的最后一份智慧。先生是春蚕,是蜡炬;用当代著名作家沈从文先生的一句话来形容他的一生: “表现了人类少见的美丽的风度”。先生始终有一副忧国忧民的刚肠、直肠、热肠和愁肠,命途的坎坷和苦难,都没有磨平先生的峥嵘头角。先生总是用积极的态度对待人生。在先生身边,会觉得世界是明亮的;遇到挫折时,他会激励学生想办法去解决问题。

先生心中充满着爱,对学生无尽的爱,对教育事业无尽的爱。他从事的是一种爱的职业,是一种爱的艺术。先生尊重每一个教职员工。他主持一个著名大学专业学科的行政管理,民主、正派,具备极高的学术领袖素养。先生待人,热情而谦逊。与人握手,总是满脸笑容,很用劲地摇动胳膊。对于学生,只有鼓励和关怀,从来不会嘲讽挖苦。

先生过着普通人的生活。不求奢华、安贫乐道。他追求的是一种“谈笑有鸿儒,往来无白丁”的高洁傲岸的学者生涯。先生在课堂上,衣着端正。或西服套装,或中山装,总是笔挺;所到之处,给人以庄重、认真的感觉,令人肃然起敬。先生豪爽。在系里节假日师生聚会时,老师和学生们纷纷邀请他跳舞,他从不拒绝,兴致勃勃,和大家狂欢到深夜。

1994 年 12 月,法学院前身——贸大国际经济法系建系十周年庆祝大会。左起:系党总支王淑霞书记、冯大同先生,时任外经贸部条法司副司长张玉卿校友、黄震华副校长、沈四宝教授。

人们最难忘的是先生的笑。在生活里他常常带着微笑,在讲台上笑容可掬; 我相信,此时此刻站在九层云天的先生,遥望东方大地一片万象更新,侧耳倾听中国在世界舞台上崛起的呐喊,也会含笑于云霄之上的。在对外经贸大学法学院的员工和学生心中,都有先生这座丰碑。在这座丰碑面前,那些新入校的学生,缅怀法学院的历史;在这座丰碑面前,那些凯旋归来的杰出校友,倾述他们的成就;在这座丰碑面前,那些学术行为不端的人,用道德的力量鞭笞自己;在这座丰碑面前,那些走出法学院大门,却成为贪官污吏的败类,俯首忏悔。如果另一个世界也有学校的话,先生一定仍是一位优秀的教师。

谨以此文,深切怀念我的导师冯大同先生;并祝愿冯师母身体健康长寿!

作者简介:杜良峰,生于1952年,现为欧洲奥普新材料亚洲实验室主任,教授、高级研究员。80年代初获工科学士学位,毕业后任大型国企助理工程师、工程师;1986年赴瑞典工程学院研修;返国后担任高级工程师;1989年考取对外经济贸易大学国际经济法系研究生,1991年获得法学硕士学位;毕业后在国家经贸系统工作,参与中国有色国际期货交易平台的建立;1994-1999年被前新加坡第一副总理、时任中国政府经济顾问的吴庆瑞博士聘为助手及研究员,参与国家第一个高新技术产业园——中新苏州工业园的策划;1999—2007年任美国跨国公司亚太区总裁,负责中国生态产品的技术研发、生产、加工与贸易;2007年至今,任德国Marks-Plank Institute创研中心研究员,协同德国的著名产业专家、教授和科学家参与全球生态环保、新能源、生物化工、新型材料、动力工程和微电子的高端技术研发,并将先进的环保和新材料等领域工业技术引进东亚及中国。

作者简介:杜良峰,生于1952年,现为欧洲奥普新材料亚洲实验室主任,教授、高级研究员。80年代初获工科学士学位,毕业后任大型国企助理工程师、工程师;1986年赴瑞典工程学院研修;返国后担任高级工程师;1989年考取对外经济贸易大学国际经济法系研究生,1991年获得法学硕士学位;毕业后在国家经贸系统工作,参与中国有色国际期货交易平台的建立;1994-1999年被前新加坡第一副总理、时任中国政府经济顾问的吴庆瑞博士聘为助手及研究员,参与国家第一个高新技术产业园——中新苏州工业园的策划;1999—2007年任美国跨国公司亚太区总裁,负责中国生态产品的技术研发、生产、加工与贸易;2007年至今,任德国Marks-Plank Institute创研中心研究员,协同德国的著名产业专家、教授和科学家参与全球生态环保、新能源、生物化工、新型材料、动力工程和微电子的高端技术研发,并将先进的环保和新材料等领域工业技术引进东亚及中国。

***********************************

附:

第二代学者

冯大同,了解贸法历史的人谈得最多的一个名字。他,贸法无可争议的先驱者;他,贸大法学院的两个前身——1978年建立的国际贸易系国际商法教研室主任;1984年成立的国际经济法系系主任;他,贸法最早的两位博士生导师之一;他,贸大课堂上讲课最有水平的老师之一;他,贸大著书最勤奋、成果最卓著的学者之一。我有幸于80年代末采访了国际经济法系系主任冯大同先生,写了《面对四条战线——第二代学者》。此文与上面作为冯先生得意弟子的杜良峰校友以亲身体验而描绘的冯先生的品质和风度相比,不过是篇简介而已。尽管如此,三十年多前的我还是在短短的接触中,从冯先生身上感受到一种强大的人格魅力,留下了不可磨灭的印象!现随杜良峰先生之后与读者分享如下:

冯大同先生生于1934年。解放初期,年仅十六七岁的他,已在广州市政法部门担任秘书工作。六年后,已拥有一些政法工作实践经验的他,作为调干生考入了北京大学法律系。1961年,他毕业被分配到我校任教,从此开始了国际贸易法专业的教学生涯。在经贸大学,他从普通教师,到系主任和有一定成就的学者。他所走过的路不可谓不艰辛。蹉跎的岁月并未消磨他那法学者的理性,他的口才和笔才被他毫不吝啬地用到他决心终生致力其中的国际经济法的教学与研究。“文革”前及“文革”后复校初期,冯先生在外贸系教“对外贸易法”、“海商法”、“进出口业务”等课。1979年国家实行改革开放以来,法律恢复了尊严,国际经济交往中法律人才的不足向我们这所培养经贸人才的最高学府提出了紧迫要求。这十年来,冯先生相继为本科生和研究生讲授了“国际商法”、“技术转让法”、“国际资金融通法”、“票据法”、“国际贸易法”等五门课程。“听冯先生讲课是一种艺术享受”,他的许多学生这样评价他。的确,他那带着广东口音的普通话,他那宽厚宏亮的嗓音,本来就具很强感染力,再加上他那严密的逻辑思维,生动的语言,沉着冷静的教风,以及一个又一个复杂而有趣的国际经济法案例,为他的课增添了更多的色彩和魅力。

国际经济法是一门与社会经济生活有着紧密的联系的专业,关在书房中是搞不好这门学问的。冯先生经常参与仲裁实践,处理一些外贸大公司、大企业棘手的国际经贸法律纠纷。频繁的法律活动使他搜集到大量的案例,即充实了他的课堂教学,又为他的科研提供了第一手材料。几年来,他笔耕不辍,其著作无论质量、数量在我校都是突出的。其中《国际商法》一书(与沈达明、赵宏勋合编)获经贸部一等奖,已作为全国外贸院校教材;《国际贸易法》一书(与沈达明合编)获司法部全国统编教材;《国际贸易法新论》一书(与沈达明合编)已作为全国法律高等院校试用教材之一。他说,与沈先生的合作使他从这位良师身上学到许多东西,受益匪浅;他在学业上的进步,多得于沈老的指导。这两位年龄相差二十岁的两代学者的合作之默契,成果之显著,为人们所称道。他们合编教材和专著共七部,约二百多万言,几乎每年出版一本书。此外,冯先生还自编或与其他教师合作出书多部。十年中,他参加编写出版的书共达十五部。

55岁的冯先生正当教学、教研事业盛年。然而,他只能一条腿在学术之峰攀登,因为他的另一条腿正被牢牢地拴在行政事务的板凳上。作为成立不久的国际经济法系系主任,办公室的电话和会议室的烟雾,把他推进另一个不需要多少外贸法律专业知识,却颇费脑筋的天地,与教学科研无关的事务一天当中在他的时间表上占去的比重太大了,使他深感苦恼。然而,他的这条拴在行政板凳上的、神经高度紧张的腿,并没使他的教学和科研蹇足,他仍坚持每学期上一门课,并力求每两年写一本书,或发表几篇论文。今年他又有一本新书《中国外贸法》在香港出版。如果说他著书有什么决窍的话,那就是:牺牲休息与娱乐。具体说就是不要把寒暑假当成休息的时间,而是当作笔耕的大好良机。

冯先生是中国法学会的理事,是中国国际法学会和中国经济法研究会的理事,他还在国内一些律师事务所和大公司担任法律顾问,并且是中国国际经济贸易仲裁委员会的仲裁员和香港仲裁中心的仲裁员。教书、科研、行政、社会活动,同时奋战在四条战线——这就是第二代学者!

如果说在“第二代学者”身上也有一些共同点的话,那么其中之一即是对教育事业的自觉的忠诚。在冯先生身上也体现着这一特征。做行政工作使他失去了许多做学问的时间,但作为在经贸大学工作多年的老同志,他怀着对事业的忠诚和热爱,一丝不苟地履行着义不容辞的责任。在行政领导的岗位上,他有更多的机会看到经贸教育的发展和其中潜在的危机。他常常感到,作为第二代教师,自己还有许多不足:功底不如第一代教师深厚,需要重新学习的东西太多。他深感要使我国外经贸法律教育赶上时代要求,光靠第二代人的努力是不够的,必须要有一大批奋发有为,立志从事教学工作,青出于蓝而胜于蓝的中青年教师,他们是我校的前途和光荣所在。他盼望有一天,他的系主任办公室,再没有一位中青年教师来请他批准他们调离;他盼望有那么一天,他的书柜里的书籍上印着的都是他的年轻的同事们,也就是经贸大学的第三代、第四代学者的名字!

(紫丁)