学者是这样炼成的——记沈达明先生

一个人的逝世让一个时代结束?

![]()

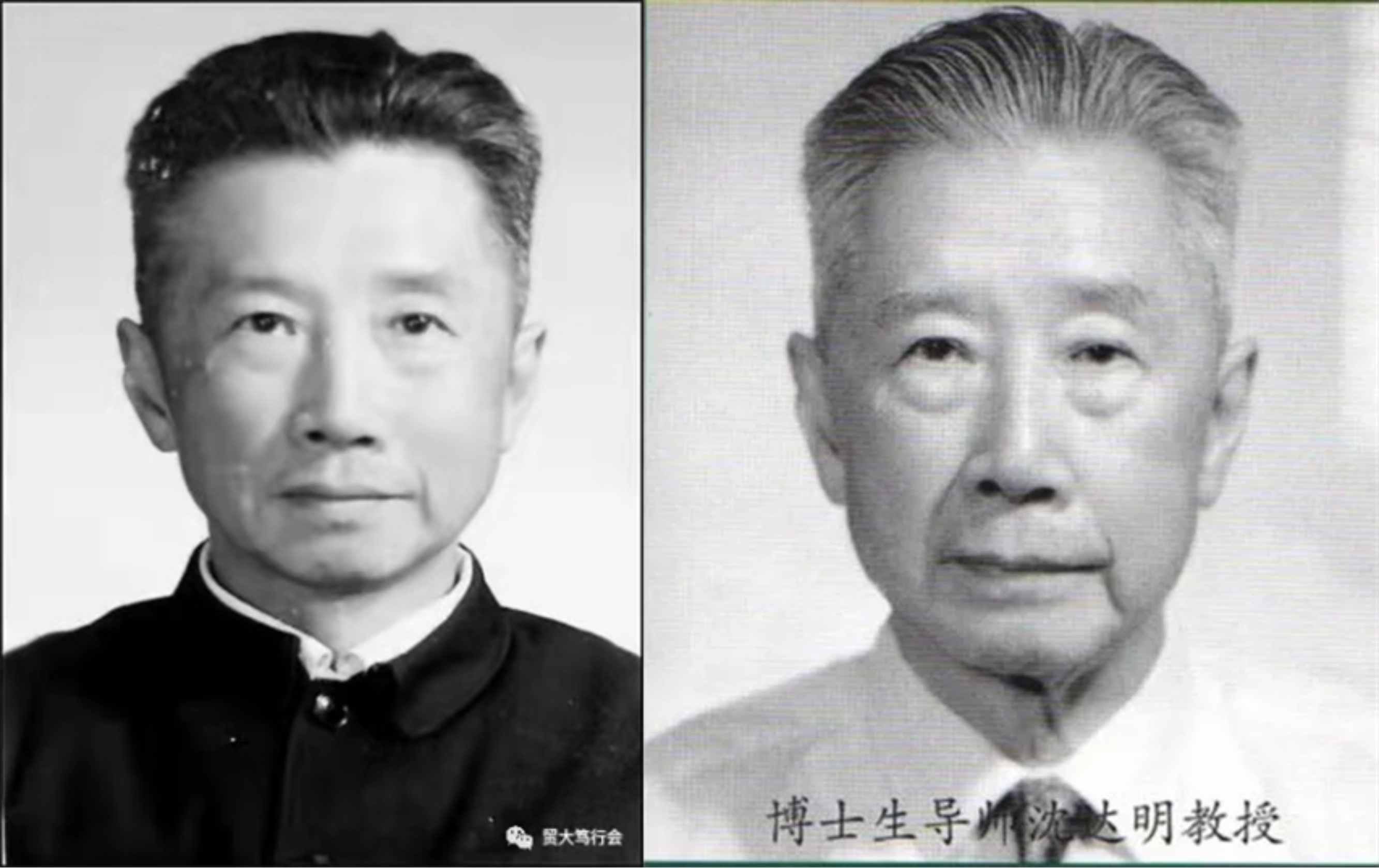

沈达明先生(1915—2006)

2006年8月13日,对外经济贸易大学著名教授沈达明先生逝世,享年91岁。时间在这里定格。

他是谁?师生们尊称他为“沈先生”;贸大称他为“第一代学者”、“国宝级学者”;法律界称他为国际商法“鼻祖”。他是学者的典型和楷模,贸大的骄傲!

1984年,经国家教委批准,我校国际贸易和国际经济法两个专业获得博士学位授予权。国际贸易专业博士生导师为姚曾荫教授,国际经济法专业博士生导师为沈达明教授。两位博导均出生于20世纪初,都曾留学欧美,是我校这两大学科第一代学者中的优秀代表。姚曾荫教授于1988 年逝世,沈达明当时成为贸大校史上第一批博士生导师中硕果仅存的一位。沈先生本身就是一部厚厚的书,其中充满了治学和做人的生动故事。

沈达明,1915年生于上海。30年代赴法国留学,在巴黎大学获法国国家学位法学博士;建国后,他长期在贸大(前身为北京对外贸易学院)任教。他曾任第七届人大常委会外事委员会顾问、国务院参事、国务院学位委员会法学组成员、外经贸部法律顾问、中国国际经济贸易仲裁委员会副主席等职。他是我国为数不多、我校唯一不退休的教授。直到逝世前沈教授仍常来校给研究生上课,而他的更多的时间则是著书立说。

出国回国的故事

“我最大的安慰,是一生中没有为外国人做事”

沈达明早年毕业于法国天主教会创办的上海震旦大学,后赴法国留学,在巴黎大学获法国国家学位法学博士。毕业时,祖国正遭受日本帝国主义蹂躏,德国军队也已占领法兰西半壁疆土。他决心不为外国人做事,要用所学知识报效自己灾难深重的祖国。他搭乘一艘遣送越南退役军人回国的法国轮船沿大西洋海岸,绕过好望角,经西贡和香港,最后回到大后方重庆。从此,他开始了教书生涯。抗战胜利后,他回到上海。

那个中国人饱受洋人欺负的年代,给予了他坚定不屈的民族气节。他暗下决心:“既不在外国为洋人干事,也不在中国为洋人干事。”但这种气节从没影响他努力地学洋文,而且也从没妨碍他与外国人交朋友,他最好的朋友正是外国人。这反映了他鲜明的民族感情背后一种冷静的世界意识。这种博大的胸怀和特定时代中国学者的朗朗气节,伴随他直到老年。

回国后他曾任教于多所大学,所授的课程有:破产法、强制执行法等。那时,教师职业的竞争很激烈,但比起政府官员来,教师可以保持相对的人格独立,这是沈达明选择这一职业的主要原因。他说,在他一生中印象最深刻的人,都是在念书时碰到的教师。他要求自己做一个正派的教师,做个干净的人,决不做不可告人的事。几十年来他正是按照自己的这一信条做的,可以说,在他的人品中,难找瑕疵。

由于中国的法制和法律教学的田野曾多年荒芜,青年时代即将一生事业定于法学专业的沈达明多年失去了从事法律教学和研究的权利。为此他深感痛心。但他报效祖国的信念却从未因此而动摇。教不了法律,他就改行教起了法语。他还以法语专家的身份参加了《毛泽东选集》四卷的法文翻译工作。

读书的故事

“掌握外语是件艰难的事,但这一难关一定要过;我读了巴尔扎克和狄更斯的全部小说。”

对于沈达明来说,读书、做学问似乎是他与生俱来的一项使命,因此无论碰到何种社会或人生的变故曲折,都不能阻碍他的一路求索。

于是有了这样生动的镜头:“文革”年代,五七干校的田间地头,烈日骄阳,“臭老九”们在耕田收割,挥汗如雨。鬓发花白的沈达明教授,放下锄头歇息片刻,从兜里掏出一本翻烂了的法文字典读起来。字典总不能算是“封资修毒草”吧?这本小书就是他那时全部的精神食粮,也是被关闭的专业知识大门留出的唯一缝隙,让沈达明享受着一缕清新空气。这本字典伴着他,让他悠悠岁月变得不再煎熬,令人尊敬的“活字典”就在河南固始县的田间诞生了。

俗话说:不怕慢就怕站。正是因为沈达明先生从未放弃读书,才让他的学养从未有一天止步,才让他在学问上达到“会当增凌绝顶,一览众山小”的境界。

听沈先生讲他读书的体会是个享受。他常说:外语是搞法律研究的工具。要研究英美法的,必须懂英文,要研究大陆法,就得懂法文和德文。他的外语水平堪称一绝。他阅读英、法两种外语原版书根本不用查字典,只是德语、拉丁语稍微需要借助一下工具书,思考一下。正是由于有了外语的拐杖,他才得以“凌绝顶”、“览众山”。他说:学外语尽管需要花太多的时间,却是非要攻下来不可。外语帮他获得专业所需的第一手材料,使他多了两只眼睛和两只耳朵,更多了一种思维方法。

他多次谈到:"由于语言的障碍,中国人搞文科是很大的负担,我搞法律专业的几十年里,花在学外语上的时间占了一半;如果一辈子完全靠汉语研究法律,我相信自己可以拿出那一半时间去另学一个行业。

沈先生比较欣赏我校内部刊物《人文科学》。他说:“严格意义上,法律专业不属于社会科学,而是人文科学范畴。我自己就花了很多时间关注文、史、哲。要弄通罗马法,就应该了解罗马帝国的历史,如果能读读古罗马悲剧、史诗就更好了。”

沈先生坦言自己在中国文学的修养上始终未能真正欣赏诗歌,他说:“欣赏诗不容易。记得读大学时我曾给同学念诗,他们一致笑我不会欣赏诗。这是老实话。”他说自己只能欣赏古代散文,而最喜欢的是司马迁的《史记》。

沈先生深感文学作品对学法律有很大帮助。他说,要研究大陆法体系,最好的参考书是巴尔扎克的小说;要研究英美法体系,就要看狄更斯的小说。这些原版小说他全部读过,包括英国当代著名侦探小说他也非常关注。他说,巴尔扎克的书,文字语言不是一流的,但它们真实地反映了19世纪法国的社会生活,写出了法国人的个性,对现代法国人也适用。而当代法国小说还没有一本能把二战后的法国社会反映出来。他佩服文学家和哲学家。他说:"他们通过几个人物的命运让读者看到了整个世界,整个人生。"

沈先生运用知识的原则是严肃、严谨,决不急功利。有位朋友曾想请他将加拿大籍法国哲学家所著的那部《中古哲学史》译成中文。这本拉丁文哲学专著中引证了大量中古哲学家的拉丁文原版书。他译了开头和结尾两段,拿给对方看看他的拉丁文和中古哲学方面的水平如何。对方感到非常满意,希望他一年完成全部译稿。而他原本是计划十年完成的,因此当即就推掉了:“这样的书怎么可能一年译出来?这不是一般的书,而是一位了不起的哲学家的书,我不能糊弄,不能粗制滥造!”

他说:“文科的东西都体现在语言之中。古代中国文化都在古汉语之中。所以语言是一个民族的财富。通过对外开放,中国语言正在丰富起来,这是好事。中国人翻译马克思的书,最初不是直接从德文翻译过来,而是利用了日文版本,而日本人却是用古汉语所译,我们觉得语言恰到好处,不别扭,就接受了。解放后,德国人的东西借日本人引进中国。但现代日本人用古汉语少了,更多地用了假名,音译起来就有了难度。”

他说,所以,文科学不完,没有办法按部就班,从初级到高级。文科十分浩繁,解放前有位教师研究易经几十年,却一点不懂易经。文科不易有成绩,当然也有偶然发现,解放前有位教授专门研究中国近代史,一天他在北京街头买了一包花生米,忽见包装纸竟是故宫的档案,他一下把这些包装纸都买下了,此人于是成为中国近代史名教授,是吃花生米吃出来的。这也是一种发明:别人没看到这个档案,他发现了,因为他本来就是专家。

说起读书,沈教授显出十分陶醉。他说:“我有两件事后悔。一是年轻时忽视了体育锻炼,这是完全错误的;二是没有趁着年轻在法律之外再学一个行业;如果现在有可能再选择一个行业,我会学航海;我多年从事《海商法》的教学,对航海理论了解比较深,却缺少航海的经历!”

四、写书的故事

从中年到老年的沈达明先生

“从六十多岁起,我每年写一本书;现在我正准备写八本书。”

说此话时,沈先生86岁。

沈达明的专业是法律,但他为登上法律专业的讲台,却是从中年等到老年,等得白了头。直到1978年他63岁中国实施了改革开放国策,他才真正有了用武之地。古人说:“夕阳无限好,只是近黄昏。”沈达明却没有这种伤感。他把夕阳当作初升的朝阳,以青年之精力,盛年之理性,开始在法学的盐碱地上耕出一片肥沃的绿洲。他成为了这个园地里最勤奋的老黄牛。

然而他又是最“自由”的老黄牛,因为他终于进入了几十年来最宽松的环境。在开放的最初年头,他直接参与了我国一些大型涉外法律文件的谈判工作。中信公司成立不久,荣毅仁董事长就聘请他为法律顾问。接着他又参加了诸如一些企业在国外发行股票、在国内举办的重要开发项目的法律工作,以及外经贸部及诸多外贸总公司大量的法律工作。他还曾在中国国际经济贸易仲裁委员会中对国家的涉外经贸活动进行着重要的法律裁决和咨询工作。

但也正是在社会兼职较多的1987至1997的十年中,他编著了十几部法律专业书,有的书填补了学术的空白。他的《比较民事诉讼法初论》一书获国家教委一等奖;《国际商法》、《国际贸易法新论》也获奖。这些成果为经贸法律专业的教学提供了丰富和宝贵的资料。另外他还著有:《比较强制执行法》、《比较破产法》、《英美证据法》、《德意志法上的法律行为》、《英美合同法引论》、《英法银行业务法》、《国际资金融通的法律与实务》《国际经济贸易上的银行担保》《瑞典的法律与仲裁》、《美国银行业务法》、《衡平法初论》等。他的学问可说是全面发展,而又侧重于私法的三大系列,即:民法、商法和民事诉讼法。他的心愿是出版这三大系列三套全书。

由于耽误了二、三十年法律教学和研究的大好时光,他必须把与国际法学研究之间落下的距离追回来,更重要的是为了帮助后来者能在他的基础上从更高的起点出发,尽快赶上国外的步伐。

沈达明教授写书,有说不完的故事。就说21世纪之初吧,年逾八十的他已经不再担任任何社会职务,因此可以全身心地投入到写书之中。2001年,他同时有八本书在写作。

这真是一道奇观:他望京的家,就是书稿的天下,有的即将付印,有的正写到一半,有的则刚刚写了开头……。他说:“这次搬家到望京,耽误了整整半年时间,我为此少出版了一本书!”搬家中许多杂事,诸如装修、安电话等都要86岁的沈教授自己操心甚至亲自动手!不过,心境平和的沈老先生丝毫不显焦躁。这8本书仅是他未来20本书写作计划中的一少部分,现在书房安顿好了,资料也收集得差不多了,不用去北图了,剩下的事就是一本一本的写了!

先生写书有个原则:专门写别人没有写过的书!他正在写作的这八本书的内容都是国内没有人写过的,因为这些资料是他独握,有的在外文原版书里,有的在他的头脑中,它们已经封存了几十年,而今天的中国市场经济、法制建设又不断为他提供着取之不尽用之不竭的可供借鉴的“它山之石”。

沈先生的研究比改革开放的经济发展需求恰好有个提前量。比如《比较民事诉讼法》就是讲在国外如何打官司的。当时出版商说,这种书我们不需要,我们不和外国人打官司。沈先生说:你不找人家打,人家找你打呀!他的话不久就得到了验证。他写的那本获教委一等奖的书,也曾经三年找不到出版社。人家说这种书卖不出去,要印就要包下若干册。但没过多久,出版社也看到了这些书的价值,并开始不断问:沈老先生最近在写什么书呢?

有个工程师朋友看了沈先生的书后说:看您的书一定要同时看外文书。沈先生说:"我就是希望读者看了我的书后再看外文书,或外文看不懂的先看我的书。我是花了一辈子,直接对原文理解了,才写下这些书。"

沈先生感谢学校为他写这些书创造的条件。要知道有些原版书一本价格几百元人民币呢,而学校图书馆都采购了。他说:“光是学校图书馆的这些书我就‘吃'不完;要消化一本书,一年的时间无论如何是不够的。”

即使不读书或写书时,沈先生也在想着书里的事。曾有两天,他都在琢磨原版书中的一个英文句子,他总觉得这句话不通,肯定是编排有误,丢掉了一个“not”。他不希望以谬传谬误导读者。

有时,中青年同行们会来电话向他请教,他很乐于与他们探讨。他说,我们这么大的国家,有这么多的经贸法律问题,应该有更多的人从事这个领域的研究,他愿从不同角度、以不同方式帮助青年人尽快成长。年轻同行们不能不叹服于沈先生渊博的知识。他们感到沈先生象是一片开采不完的知识的矿藏,不论纯抽象的概念还是现实中具体法律问题,都问不倒他。沈先生说出其中奥秘:“今天中国出现的许多问题都是几十年前在国外发生过的问题,我过去的知识有很多今天仍能用于改革开放的中国经济生活。”

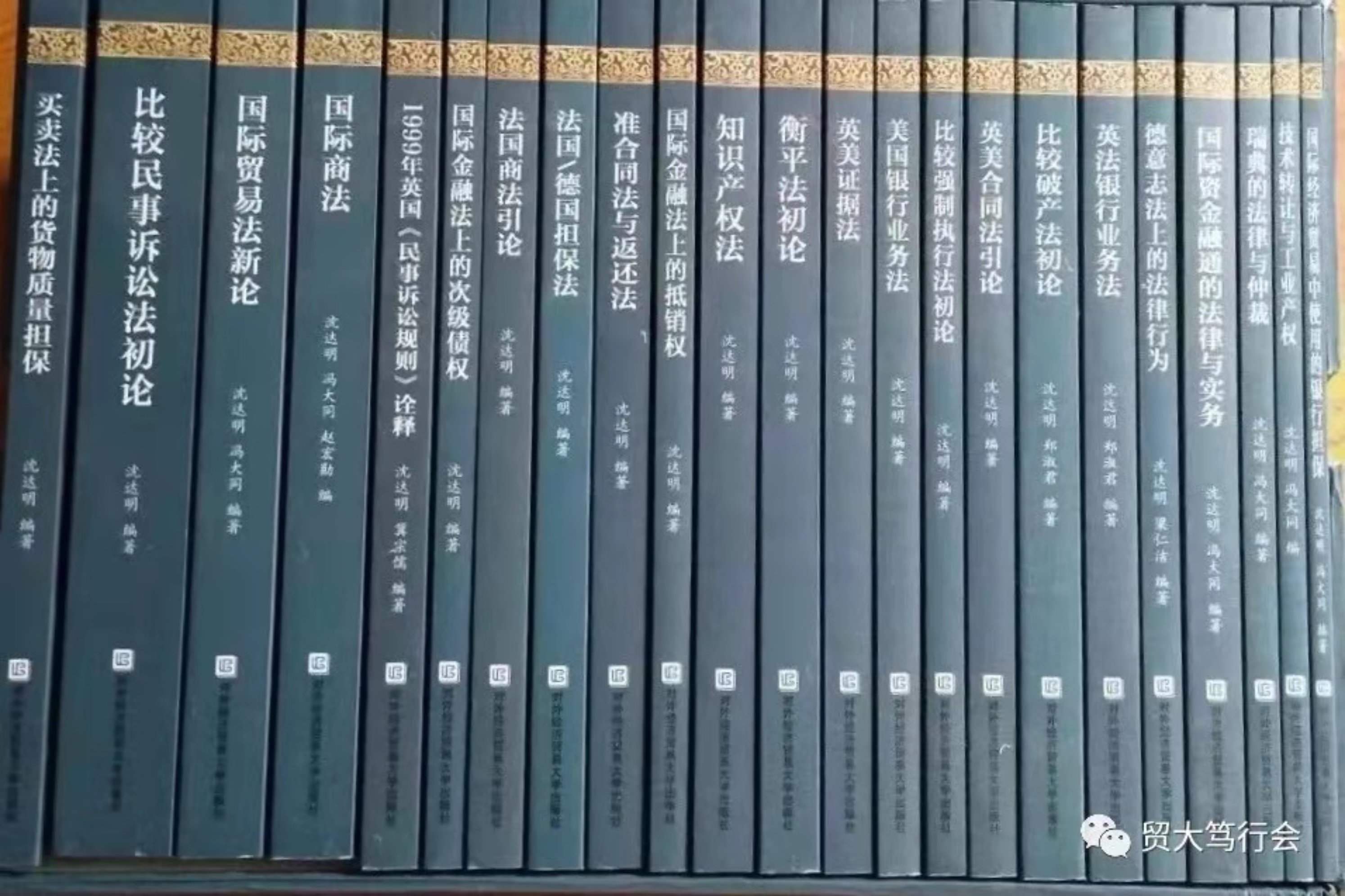

![]()

《沈达明文集》共收录沈先生著作23部

五、生活的故事

“比起学校派车接我,还是我自己坐公共汽车方便些。”

商品经济社会,学问也“随行就市”有了标价。沈达明的一个点子就使他的弟子们碰到的棘手案子柳暗花明。他若下海,来钱肯定很快。可沈教授只对写书情有独钟。这还缘于他为偿还一个心愿:报效祖国,回报老师。因为历史的原因,盛年的他失去了宝贵的法学研究机会,他便利用晚年弥补这一缺憾。他对赚钱的看法是:每个社会,每个历史阶段,肯定有某些行业能赚钱;有人喜欢做律师,有人喜欢搞科研。律师收入高,但风险也很大,教师相对清贫,却有休假搞课题,很充实;可以肯定的是如果让我当律师,现在可能一本书也写不出来;鱼和熊掌不可兼得;但我一点不后悔,因为我写书比当律师更合适。

那个冬日,西北风大作,一位老者瑟缩在教学主楼的角落里避风,寒风吹透了他身上的中山装,他用力围紧薄薄的围巾,他的身体像一片树叶将要被狂风吹起。从身边跑过的青年大学生们不知道,这位瘦弱的老人正是鼎鼎大名的国家和学校的重点保护“文物”、国宝级教授沈达明先生。法学院本来提出给他派车,可他执意不愿麻烦学校,说坐公共汽车很方便。他家搬到望京后,他经常自己踉跄着,乘公共汽车往返,没有丝毫抱怨。他说:“比起学校派车,我觉得还是自己坐公共汽车更方便些。”

耄耋之年的沈先生,在学术思想的活跃程度上却是最现代、最“时髦”的。被这份宁静的充实感包围着,物质要求退居次要了。走进他的家,你会有一种回到了五、六十年代的感觉。他不看电视为的是不给眼睛增加太大的负担,以便更多的用于读书写书。

国际经济法专业博士点是我校的骄傲;而博士生导师沈达明教授更被视为学校的光荣。近二十年来,从国际经济法专业毕业的本科生、研究生中,如今不乏才华横溢的名律师、仲裁员、大学者,他们每个人身后都留下一串辉煌的足迹;然而,当这些法律界“牛气”的少壮派们面对恩师沈达明时,他们的敏锐、机智和雄辩,就象壮阔汹涌的江河之涛,汇入了宽广而深邃的苍海,回归到一种平和与宁静。这宁静之源,需追溯到久远的那个时代,里面饱含了民族沧桑沉淀的厚实养料。

就学者来说,宁静,是一种治学的应有心态。然而,在今天商品经济大潮下,保持心灵的这种境界已非易事。沈达明先生的宁静却是六十多年始终如一,不论是动荡年月的政治风雨侵袭,还是开放时代金钱的诱惑,他保存了这份心灵空间的宁静,而且完好无损,那是一层脱尽一切浮华的浓浓的生命底色。

![]()

图为1985年冬,国际经济法系教师与85级研究生联欢。左二为沈达明教授,右三为孙维炎校长,左三为王林生副校长,右二为系主任冯大同教授,左一为系副主任陆志芳老师,右一为研究生潘琪;中间吹笛者为外籍商法课老师、美籍华人赵宏勋博士。

作者:丁激中,笔名紫丁